Erinnerungskultur

Die Stadt Rosenheim setzt sich für eine lebendige Erinnerungskultur ein, die auf einer kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit basiert. Dies geschieht im Rahmen verschiedener Projekte und Aktivitäten. Hierzu zählen individuelle Gedenkzeichen für Opfer und Überlebende der NS-Verfolgung im städtischen Raum, digitale Vermittlungsangebote, Veranstaltungen, die geschichtswissenschaftliche Überprüfung von Straßennamen, Ausstellungen sowie Gedenktafeln. Die Stadt Rosenheim legt dabei großen Wert auf den Dialog und die Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Forschenden und Schulen. Ziel ist die Förderung einer gemeinsamen, aktiven Erinnerungskultur – und ein Lernen aus der Vergangenheit.

Gedenkzeichen für NS-Verfolgte

1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht. In 12 Jahren Terrorherrschaft verfolgte, quälte und ermordete das NS-Regime Millionen von Menschen in Deutschland sowie den im Zweiten Weltkrieg besetzten Gebieten Europas. Auch in Rosenheim überwachten die Nationalsozialisten sämtliche Lebensbereiche und verbreiteten Hass und Gewalt gegen jene, die nicht in ihr Weltbild passten. Seit 2022 setzt die Stadt Rosenheim in Zusammenarbeit mit der Münchner Künstlerin Christiane Huber personalisierte Gedenkzeichen im städtischen Raum, um an die Opfer und Überlebenden der NS-Verfolgung zu erinnern. Die Gedenkzeichen sollen die Diskriminierung, Entrechtung und Ermordung von Rosenheimer NS-Verfolgten an konkreten Orten sichtbar machen, etwa ihren früheren Wohnorten oder Geschäften. Die Standorte der bisherigen Gedenkzeichen finden sich hier.

App #ROmember

Die App #ROmember lädt dazu ein, sich intensiv mit der Geschichte Rosenheims während der NS-Zeit auseinanderzusetzen. In interaktiven Stadtrundgängen werden Geschichten von Verfolgung, Überleben und Verantwortung durch Audiobeiträge, historische Aufnahmen und andere Quellen erfahrbar. Unsichtbare Spuren im Stadtbild werden so erkennbar, Vergangenheit und Gegenwart treten in einen Dialog. Entwickelt wurde die App in Kooperation zwischen der Stadt Rosenheim und der Künstlerin Christiane Huber. Gefördert wurde das Projekt von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Hier geht es zur App.

Veranstaltungen

Die städtische Erinnerungskultur fußt auf Partizipation und Kooperation mit der Zivilgesellschaft, denn nur gemeinsam lässt sich das Gedenken in unserer Gesellschaft aufrechterhalten. Für dieses Ziel spielen Veranstaltungen eine zentrale Rolle. So machen etwa gemeinsam organisierte Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Lesungen oder Konzerte die Erinnerungskultur in Rosenheim zusätzlich sichtbar und ermutigen interessierte Bürgerinnen und Bürger, aktiv an dieser teilzuhaben.

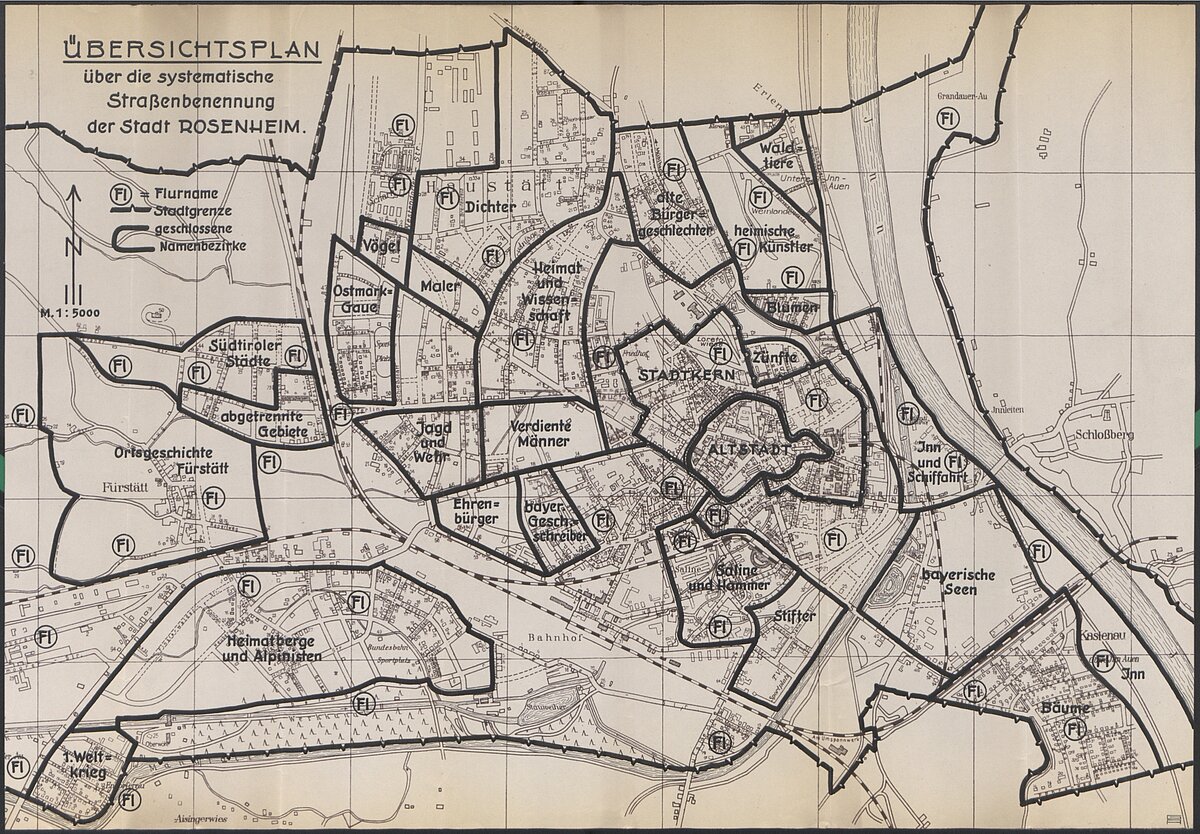

Überprüfung von Straßennamen

Straßennamen prägen wie kaum ein anderes Instrument die Geschichtskultur einer Kommune im öffentlichen Raum. Benennungen verweisen typischerweise auf Persönlichkeiten, historische Ereignisse oder geografische Merkmale. Dabei entstehen Straßennamen stets in ihrem spezifischen, zeitgeschichtlichen Kontext. Ihre Wahrnehmung kann sich im Laufe der Zeit wandeln – besonders dann, wenn umstrittene historische Persönlichkeiten namensgebend waren bzw. sind. Der Rosenheimer Stadtrat Rosenheim hat deshalb das Stadtarchiv beauftragt, alle Straßennamen der Innstadt wissenschaftlich zu untersuchen. Ziel ist die Identifikation problematischer Bezüge, etwa zur Zeit des Nationalsozialismus, zu Rassismus, Antisemitismus oder Frauenfeindlichkeit. Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse sollen angemessene Maßnahmen diskutiert und umgesetzt werden. Hier geht es zu mehr Informationen über Straßennamen in Rosenheim.

Ausstellungen

Die Erinnerungskultur in Rosenheim fand ihren Anfang u.a. im Ausstellungsbereich. Entscheidend war dabei die Sonderschau „Rosenheim im Dritten Reich“, die 1989 im Heimatmuseum (heute: Städtisches Museum) gezeigt wurde. Sie markierte einen Bruch mit der bis dahin vorherrschenden Verschwiegenheit zur NS-Zeit in Rosenheim. Erstmals wurden Forschungsergebnisse junger Historikerinnen und Historiker einem breiteren Publikum präsentiert. Die Ausstellung beleuchtete u.a. die lokale Geschichte der NSDAP, die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Rosenheim, die Gleichschaltung städtischer Institutionen, den Holocaust sowie die alliierte Bombardierung und Befreiung Rosenheims im Frühjahr 1945.

Heute sind Ausstellungen noch immer ein wichtiges Mittel zur Auseinandersetzung mit Rosenheims NS-Geschichte. Im Schuljahr 2023/2024 etwa entstand an der Städtischen Realschule für Mädchen ein Ausstellungsprojekt über die Zither von Gertrud Block, der Schwester von Elisabeth Block. Beide fielen gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern dem Holocaust zum Opfer. Die Zither ist ein einer von wenigen überlieferten Gegenständen – und auf einer der letzten Aufnahmen der Familie Block vor deren Deportation zu sehen.

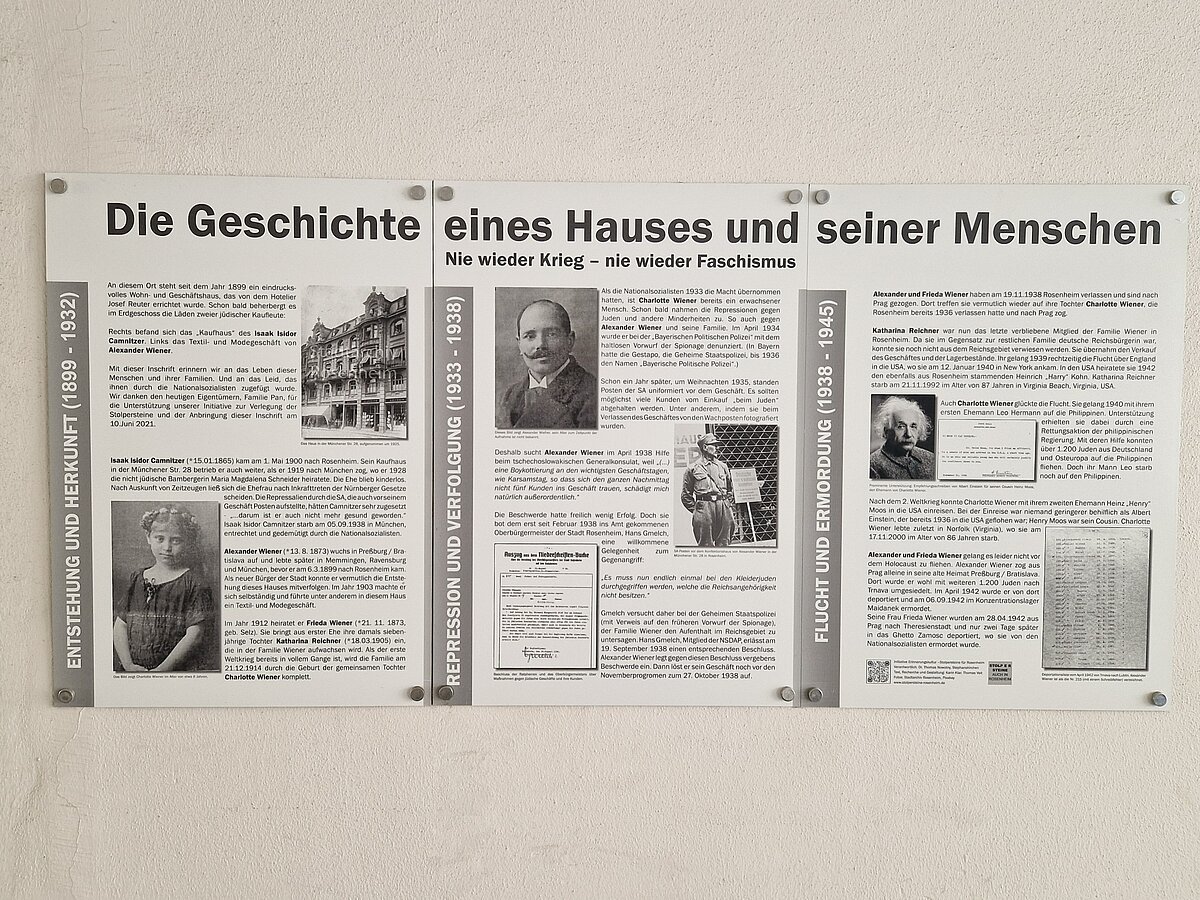

Gedenktafeln

Gedenktafeln sind ein weiterer Pfeiler der Erinnerungskultur, indem sie historische Ereignisse und Persönlichkeiten würdigen, die das kulturelle Erbe und die Identität einer Stadtgesellschaft prägen – oder aber Einblicke in dunkle Kapitel der Lokalgeschichte ermöglichen. In Rosenheim erinnern Gedenktafeln unter anderem an die Schicksale von Opfern und Überlebenden der NS-Verfolgung sowie an die alliierten Luftangriffe auf Rosenheim im Zweiten Weltkrieg. Im Sinne einer partizipativen Erinnerungskultur bemüht sich die Stadt Rosenheim, Ideen von Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Gedenktafeln im Rahmen der städtischen Erinnerungskultur zu berücksichtigen.